この文章は、2022年1月17日〜2月6日に実施したオンライン配信イベント「Made in Japan YAMAGATA 1989-2021」に合わせて執筆されたエッセイを日本語訳したものです。

『阿賀に生きる』(1992)が位置している点には歴史的な重要さがある。そこでは、社会正義を訴える戦後ドキュメンタリーから自由な形態で作られるノンフィクションへの、16ミリからビデオの時代への、集団制作から個人制作のかたちへの移行がなされているのである。さらにいえば、本作はすごい映画なのだ。

監督の佐藤真が初めて真剣に映画制作を志したのは高校時代、土本典昭や小川紳介がノンフィクション界を席巻していた1970年代後半である。学生運動はすでに沈静化していたが、土本や小川の映画を見て、三里塚や水俣で続く闘争に関心を持つようになった。やがて『無辜なる海』(1983)のスタッフに加わり、掛須秀一、香取直孝、白木芳弘、杉田一夫、樋口司朗らとともに制作を行った。この作品は水俣に関する映画であり、配給は小川プロや土本の青林舎の協力を得て全国展開された。

そして1989年、佐藤は7人のスタッフとともに新潟へ向かい、水俣病のもうひとつの被害地である阿賀野川を舞台にしたドキュメンタリーを撮り始めるのである。小川プロに代表される映画への集団的なアプローチがまだ名高い強力な魅力を放っていたことから、新潟で彼らは撮影対象となる農民や漁師と集団生活を送ることに決めた。当時の映画界では集団制作の落とし穴や課題も気付かれていて、小川プロの事例から感じ取れる問題は避けたいと考えられるようになっていたという。YIDFFの座談会(小川プロで助監督を務めた福田克彦らが参加)で佐藤は、彼らが目指したものをこう振り返っている。

「世の中には住み込んでやっていくというシステムはすでに無いのに、僕らはいい気になって、よし誰もやっていなければここが隙間があると。ただ、映画のメッセージは全然違うことにしようというのは、はっきりありましたね。それは水俣病の総体を伝える映画ではないということで、普通の暮らしの中を撮っていく。ですから映画のテーマというのはある種、個人的というか、社会問題をどうにか解体していって、生き様だとか個人だとかの問題にしたいと思っていた。ところがその撮り方としては実に70年代的というか、集団を組んでやりつつ、一方では僕らの鉄則で言うと小川プロのようには絶対にしたくないと思っていた。それはヒエラルキーの問題と貧乏の問題ですね。監督が全ての権力を持ってスタッフがそのために「一将功成りて万骨枯る」みたいなことは止めよう、ギャラを最低でも出そうと。そうやってある種の共同性を作っていこうと思いながら、3年経つと、どっかで小さな小川プロをやっていたというのがありまして、もうそういうのは成立しないだろうなとは思いますね。」(佐藤真ほか「日本ドキュメンタリー映画における80年代以降の変貌を語る」(「日本ドキュメンタリーの模索〜1980年代以降」特集カタログ所収、山形国際ドキュメンタリー映画祭 プラネット映画資料図書館、1997年)。

この共同作業から生まれた映画『阿賀に生きる』は、1990年代ドキュメンタリーの最高峰のひとつとなった。だが制作自体は難航し、集団的アプローチの問題点を浮き彫りにすることになった。いまにして思えば、小川プロの例に代表されるような名高い手法が、私的なことに目を向けるようになった時代に通用するのかどうかを試す、実験的な意味合いもあったとみなされるだろう。上に挙げた佐藤の発言は、福田の次のような発言から引き出されたものだ。「撮影する側の単位が小さくなってきて、それは今、河瀬直美さんにしても撮影者の主体が全部、起点は個人ないし夫婦ということになってきた。ですから集団でスタッフを組んで撮影するという形態はドキュメンタリーになくなっちゃった。被写体だけでなくて作り手の方も集団から個人へと。佐藤さんの『阿賀に生きる』はその意味では最後の集団性の映画になるんだろうというような気がするんです」(前掲書)。 確かに福田は、この映画がひとつの時代を終えようとしていることを予見していたようにみえる。佐藤自身が集団制作体制をやめ、スタッフを召集する従来型の制作形態へと移行することになった。

『阿賀に生きる』のプロダクションにおいて、山形国際ドキュメンタリー映画祭は重要な役割を果たしていた。それにはふたつの出来事が関係している。第一回目の映画祭で、佐藤たちは貧しくてホテルに泊まるお金がなく、大きな橋の下の川辺にテントを張って滞在したこと。そして次の1991年の映画祭では、新潟から山形まで足を運び、粗編集したフィルムを第1回日本映画パノラマ館で上映し感想を請うたことは有名だ。フィルムを見た人の反響があまりに強烈で彼らはそれに圧倒されてしまったのである。佐藤に具体的にどうだったか聞いたことがある。佐藤は頭のてっぺんを撫でながら笑い、本当に大変だったんですよと言うだけだった。

東京で初めて行われたプレス試写のことをよく記憶している。映画制作者、プログラマー、批評家など多くの人が集まり、そこには期待が満ちていた。蓮實重彦は上映後、ロビーで映画人たちと談笑し、この映画を熱烈に賞賛した。蓮實重彦は、東京大学教授(後に学長)という文化資本もさることながら、日本で最も力のある批評家のひとりであった。後に彼は、この映画を擁護する側にまわることになる。この映画には批判的な意見も多く、佐藤はその支持を必要としていた。反感を持つ人びとは主に非公式の場や活字にならないところで批判を口にし続けたが、しばしば作品を見下し、時には容赦ない否定の言葉を浴びせた。

主な批判は、映画のトーンやスタンスに関わるものだった。この映画は、占領が終わって以降インディペンデントのドキュメンタリーを支配してきた、正面から切って挑むような運動的な映画ではなかった。多くの人が、川に水銀を投棄した企業への一斉的な批判や、政府の共謀や妨害活動に結びつけた非難を期待していたのだ。別の言い方をすれば、彼らは土本を物差しにしており、すると『阿賀に生きる』には至らない点があるとみられるのだ。確かに佐藤たちは、川沿いの老人たちの生活を中心に据えた、いささか間接的なアプローチを選択している。病気やそれが身体に及ぼす恐ろしい症状についての臨床的な分析もない。むしろ、新潟水俣病の歴史的、政治的背景を説明するために、佐藤は字幕まで使用している。病は身体上に間接的に表されることがほとんどで、例えばそれは震える曲がった手のクローズアップであったりする。

蓮實は、小川や土本の映画と『阿賀に生きる』との間に連続性を見出し、それを賞賛している。この作品は、カメラの前にいる人びとの生活とその存在にしっかりと根ざした映画なのだ。映画作家が権力を振るうことを認識しながら、他者の場所から考え、記録することに取り組む、敬意ある映画制作のアプローチがそこでは取られていた。それこそが、この映画がもたらす強烈な感動の源泉となっている。

その後、佐藤は長年にわたり、映画監督、作家、大学教員として、このアプローチを継続的に発展させ、それを明確な言葉で語り続けた。インディペンデント・ドキュメンタリーの作家たちが、自伝的な手法で自己の内側に目を向けることが多くなった時代にあって、佐藤は、他者の視線を映画のなかに組み込むことの重要性を主張したのである。このテーマを最も発展的に扱ったのは、2巻からなる書籍『ドキュメンタリー映画の地平』(凱風社、2001年)であろう。そのなかの最も力のこもった章で佐藤は、「キャメラには暴力的な力がある。少なくとも被写体となった人物にとって、映画に撮られることは何かを盗られることである」と書いている(下巻104頁)。佐藤は大島渚を引き合いに出して、ドキュメンタリーの3つの原則を主張した。「記録対象への愛」「長期間の記録」「対象への責任」である(下巻169–171頁)。被写体の前で剥き出しになる監督の〈牙〉がカメラには備わっているのだと、佐藤は挑発的に議論し、ドキュメンタリー映画制作には政治と倫理が不可避であることを提示したのである。それ以外のことに責任はないとも語っている。それが佐藤の理論家、映画作家、そして人間としての出発点であった。『阿賀に生きる』は、まさにこのような価値観と原則のもとに成り立っている。

時が経つにつれ、ささやかれていた批判はすっかり消え去り、この映画がはたした豊かな成果が鮮明になった。佐藤は、ドキュメンタリーの公正な倫理観を示し、それを体現した。だが残念ながら、その事実はすでに過去のものになっている。佐藤は、明るく情熱的な外見とは裏腹に、重いうつ病に悩まされていた。彼は自身の健康を維持するために時々世間から姿を消していた。しかし、2007年ひときわ大きなうつ病の波にさらわれるかたちで、49歳の若さで佐藤は人生の幕を閉じることになった。

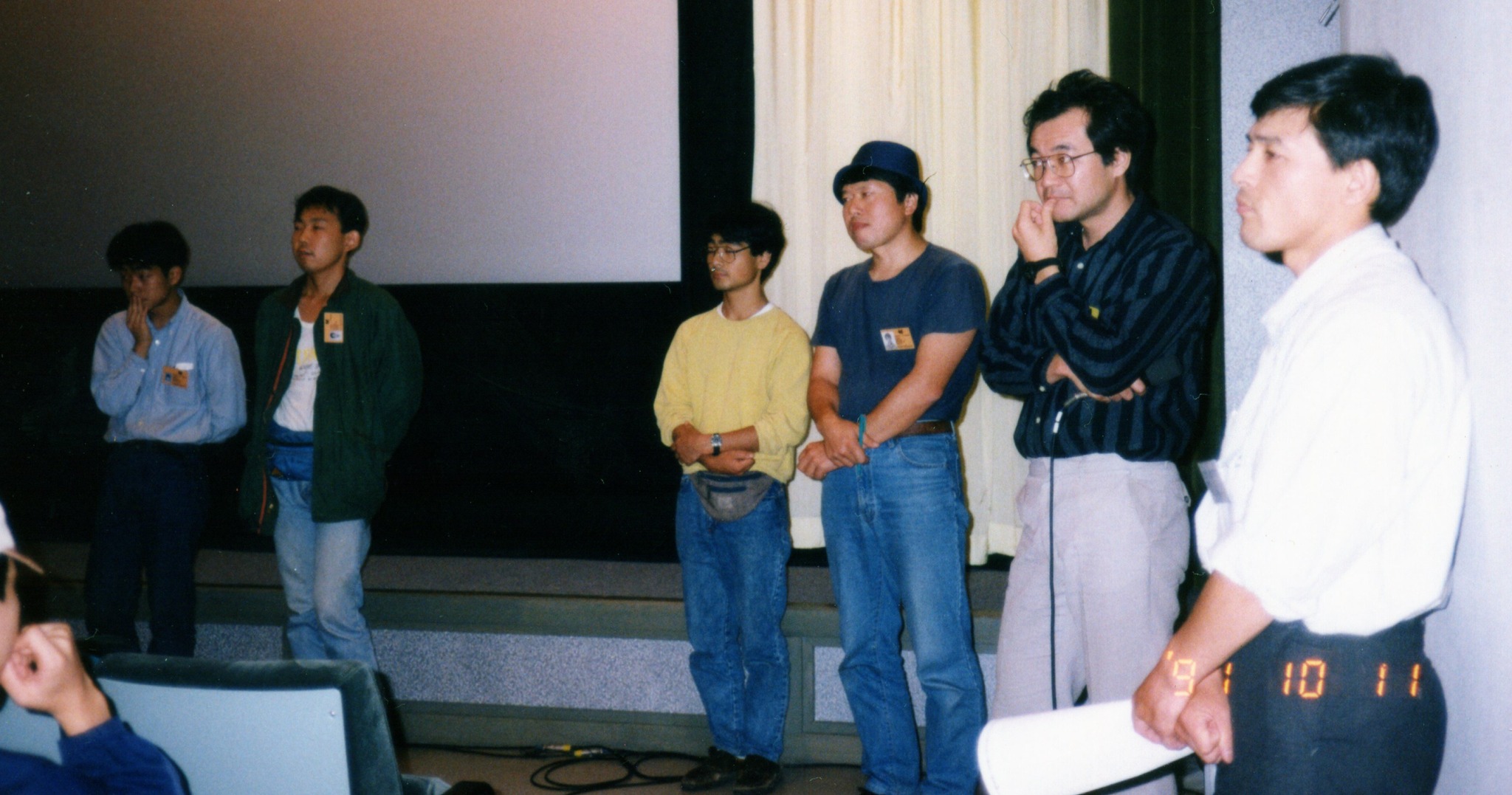

『阿賀に生きる』に始まる彼の強い遺志は、変わることなく受け継がれている。今日、日本でドキュメンタリーの理論や実践を語るとき、必ずと言っていいほど佐藤は引き合いに出される。彼の弟子たちは、業界のいたるところで活躍している。彼の著作は何度も増刷されてきた。山形国際ドキュメンタリー映画祭でも、質疑応答やパネルディスカッション、酒場で佐藤の名前がことあるごとに耳に入ってくる。2017年の山形国際ドキュメンタリー映画祭では、弟子たちが佐藤の10周忌を悼み、その生涯を讃える座談会が開かれた。そのクライマックスは……1989年に佐藤たちが寝泊まりした橋のたもとでの大宴会だった。巨大な芋煮鍋と振る舞い酒、そして橋梁に映写された佐藤の幻影。会場には、佐藤の教え子や協力者、佐藤の遺志を受け継ぐアジア各国の映画監督やプログラマーたちがたくさん集まった。ここには、山形の精神と、山形がアジアのドキュメンタリー史に果たしてきた役割が完璧に集約されていたのだと私は思う。

(高橋恵 訳)

photos from 2017 (c) Markus Nornes

マーク・ノーネス

ミシガン大学アジア映画学教授。専門は日本映画、ドキュメンタリー、翻訳論。1990年代以降、YIDFFのプログラマーとして活躍し、映画も制作している。最近の著書、オープンアクセスの『Brushed in Light』では、書き文字と東アジア映画の密接な関係について論じている。

http://www-personal.umich.edu/~nornes

マーク博士の山形あれこれ:

http://www.yidff-live.info/tag/drmarkusyamagatamusings/

第1回『映画の都』監督:飯塚俊男/1991/ YIDFF ’91 特別招待

第3回『A』監督:森達也/1998/YIDFF ’99 ワールド・スペシャル・プログラム『A2』監督:森達也/2001/YIDFF 2001 特別賞、市民賞

第4回『丸八やたら漬 Komian』監督:佐藤広一/2021/YIDFF 2021 やまがたと映画

第5回『新しい神様』監督:土屋豊/1999/YIDFF ’99 アジア千波万波

最終回『うたうひと』監督:酒井耕、濱口竜介/2013/YIDFF 2013 スカパー! IDEHA賞

![ドキュ山ライブ! [DOCU-YAMA LIVE!]](http://www.yidff-live.info/wp-content/themes/yidff-live_2017/images/header_sp_logo1.png)