この文章は、2022年1月17日〜2月6日に実施したオンライン配信イベント「Made in Japan YAMAGATA 1989-2021」に合わせて執筆されたエッセイを日本語訳したものです。

戦後ドキュメンタリーにはさまざまな様式があり、それは制作形態の観点、美学的な観点いずれにおいてもいえることである。だが最も注目されてきたのは、インディペンデントで政治的そして独創的な形式を持った左翼の映画であり、そのなかでも小川プロに代表される集団制作の様式が特に名声が高かった。その種のドキュメンタリーは、1970年代に学生運動が終焉するとともに実質的に消滅したにもかかわらず、今日でも大いに評価されている。前にも書いたように、『阿賀に生きる』(1992)は、政治的な集団制作ドキュメンタリーの最後のあえぎのようなものであった。

その頃、ビデオの台頭をベースにした新しいトレンドが定着してきていた。もちろん、ビデオはずっと以前から存在していた。だが1990年代になると、カメラはより小型で安価になり、お金のないインディペンデント映画制作者の手の届くところにも高品質の機材がもたらされることになったのである。もしかするとそれよりも重要なことは、それまで必要とされていた不格好なビデオ編集装置が、パソコンで操作できる新しいノンリニア編集システムに取って代わられたことであろう。1995年の山形国際ドキュメンタリー映画祭では、Avidがメイン会場に出展しそこで来場した映画作家にソフトのデモを行っていたのが話題になっていた。Adobeの Premiereが新しく登場し、1999年にアップルがプロ仕様のFinal Cutをリリースしてからは状況が一変した。

ビデオカメラとデスクトップ編集が、新世代のインディペンデント作家を生んだのである。新しいディレクターたちの多くは若くて無一文だったが、コンピュータにだけは詳しかった。隣国の台湾や韓国では、新しいビデオ技術を利用して高まった最初期のインディペンデント作品制作は集団制作や政治運動に結びついて展開されていたが、日本の若い監督たちは個人的なことに焦点を当てる傾向があった。それはいみじくも 「私的映画(private film)」と呼ばれた。まもなく、原一男や鈴木志郎康の初期の自伝的映画にそのルーツを持つ、ひとつの新しいジャンルが日本のドキュメンタリー界に生まれたのである。

この「私的映画」は、政治運動の廃墟のなかから生まれたといえる。映画によって追求されていた革新的な政治性は1970年代には一種の停滞状態に陥ってしまっていった。学生運動は沈静化し、連合赤軍はその内ゲバによって左翼が自壊する姿を世にさらしていた。手痛いオイルショックがあり、進展していた第三世界やフェミニズムの映画制作とその理論は過去のものとなり、そして成田空港が完成した。過去の何十年かの時代を定義づけていた政治的なるものによって、身動きを取れなくなってしまった若い映画作家たちは、政治との関わりを容易に断ち切ってしまうようになった。個人的なものの実践のなかへ彼らは避難したのである。

この新しい自伝的ドキュメンタリーの登場は、世界的な現象であった。新技術は一度にあらゆる場所を拡がったからである。だがスーザン・ヘイワードが指摘するように、映画史が魅力的なのは、映画という技術が世界中へ均質に普及するものである一方で、その用途は根本的に異質になる事態が生じるからだ。言い換えれば、誰もがビデオカメラを使っていたが、その方法はまったく異なっていたのだ。山形国際ドキュメンタリー映画祭は、この変化に注目し、ドキュメンタリー研究の第一人者であるマイケル・レノフ氏に、同映画祭の機関誌への寄稿を依頼した。「新しい主観性——シネマヴェリテ以降の時代におけるドキュメンタリーと自己表現」と題されたその論文は、1995年夏、『Documentary Box 7』に掲載された。レノフはこの新しい自伝のことをエッセイ的なるものと名付け、それは世界にアプローチする方法として自己を用いるアプローチであると実質的な定義づけを行っている。つまり、ドキュメンタリーは新しい政治性を発見していたのである。レノフはこう書いている。

これから触れる作品は、記憶を再稼働させたり宣言文めいた言明を行ったりするだろう。自我、なかでも深く社会化した自我はほとんど必然的にこの過程の中で構築されるからだ。とはいえ、この「新しい主観性」の新しさとは何なのだろうか? おそらくその答えの一部は、どの程度まで現在のドキュメンタリーの自己記述がアイデンティティ——流動化し、多重化し、矛盾を含んでさえいる——を、公的ディスクールを巻き添えにしつつ、舞台にのせられるかにかかっている。こうして作品は唯我論や自己陶酔の告発を逃れることになる。

しかし、この新しいジャンルの日本版で印象的だったのは、映画作家が自己と世界とを結びつけることに躊躇していたことである。そして、そこを飛び越えられた監督たちでさえ、政治的なものを条件反射的に拒否してしまうことで力を失い、彼らの作品もその結果を被ることになってしまっている。

そんななか、1999年の山形国際ドキュメンタリー映画祭に『新しい神様』を引っさげて登場し、大きな反響を呼んだのが土屋豊だった。土屋自身、熱心なアクティヴィストであった。彼が率いる「ビデオアクト!」は、1990年代末の日本映画界で最も社会運動に接近していた。その組織の構造自体が、この時代の情念が微細化していることを裏付けている。当時のビデオアクト!は(現在もそうだが)複数のグループの緩やかな連合体であり、ビデオカタログとインターネットサイトによるつながりがその要であったからだ。

それ以前の土屋の作品では、『あなたは天皇の戦争責任についてどう思いますか? 96.8.15 靖国篇』(1997)がすでに話題を呼んでいた。 ビデオ・アクティヴィズムの好例といえる本作で、土屋は友人と終戦記念日に靖国神社におもむき、老人たちにタイトルと同じ質問をなげかける。このプロジェクトには、政治的にも形式的にも、印象的な点がたくさんある。挑発的な質問をなげかけたこともそうだが、そもそもこの若い映画作家たちが靖国神社に足を踏み入れていることに意義がある。それは、右翼を否定するために大雑把な描きかたなどしようとはしない意思とその希有な柔軟性を示していた。

『新しい神様』では、土屋はその柔軟性を生かし、政治的主張をするあらゆる人びとを巻き込もうとした。この作品で大前提にされているものには、ただただ驚かされるばかりだった。革新的なビデオ・アクティヴィストである土屋が、超国家主義的なパンクバンドとつながり、それぞれが相手のことを理解しようと試みようというのだ。土屋はボーカルの雨宮処凛にビデオカメラを渡し、彼女と土屋はそれぞれの立場から、この思いがけない出会いの展開を記録した。ふたりはビデオカメラを親近感あるものとして取り扱い、心の奥底にある思いを告白していく。あるとき、土屋のはからいで、1970年に北朝鮮行きの飛行機をハイジャックした赤軍派を訪ねた雨宮は、自分の人生について真剣に考えざるをえなくなる。極左と極右の深い共通点、彼らの政治に対する不寛容さや手に負えない理想主義までもが明らかになるにつれ、土屋と雨宮は、おそらく互いの政治的な距離が、そして確実に感情的な距離が近づいていることに気付いていく。『新しい神様』の終わりには、ふたりは恋愛関係になり、彼女は超国家主義者の団体から脱退し、音楽活動を考え直すことになる。

『新しい神様』は、私的映画という枠に居心地悪く収まってはいる。この作品は、常にラブストーリーに堕ちていく恐れがあったが、土屋はあまりにも聡明で、社会派ドキュメンタリーに対してあまりにひたむきであったので、そうはさせられなかった。最初は普通のドキュメンタリーのように進んでいくが、雨宮と彼女のギタリストである伊藤秀人にカメラが渡されることで変化が生じていく。その時点から、彼らは共犯者となり、日本で個人映画という名で理解されている作品としては極めて斬新な色彩を帯びることになるのだ。撮影した映像とともに、3人それぞれ自身の声によるコメントが音声に吹き込まれる。ここで土屋は、ビデオというメディア特有の告白のモードをうまく利用している。カメラを自分の体に向けるとき、彼らは必ず自分たちが遭遇した直近の出来事の紆余曲折について思いをめぐらす。それぞれが相手の動機や感情を推しはかることで思考に力が加わり、相互に自省が促されていく。観客のなかには、カメラを使った私的なパートにパフォーマンス的なものを感じるという声もあったが、それは当然のことである。すべてのドキュメンタリーはパフォーマンスを伴うが、それは機械の存在なしには決して起こらなかったであろうことを誘発するものでもあるのだ。

こうしたスタイルの問題に焦点を当てることは、『新しい神様』を「私的映画」の枠内に限定してしまうことになる。ここに見られる現象は、まさにカメラを片手に世界に出ていくことを拒否したことによって発生したものである。それは、政治的なものや当時者性の否定であり、それに付随して起こった、自己、家族、友人(あるいは美学的なもの)という安全地帯への退却であった。土屋曰く、常に新しいものを追い続ける人びとの消費行動とは、それが引き起こすゆがんだ空虚さと一体であり、安全なものへ身を沈めるための方法論であり、一見強固にみえる立ち位置を作り出す行為である。彼は、もう一方の安全地帯は個人的なものであると示唆している。このように状況を把握してみると、なぜ多くの若い映画作家が、外部の厄介な世界にカメラを持って行きたがらないのか説明がつく。

土屋は私的映画を利用してその内部からひとつの批評を打ち立てた。私的な領域の映像を公の場で上映して自分のアイデンティティや価値感を固めるべくこのジャンルを利用するのではなく、決然としたすがすがしい情熱をもって公の言説空間に臨むためにこれを利用したのだから。日本赤軍を引き込んだのは見事な手腕であり、それは1970年代初頭に政治と芸術の選択を突きつけてみせた、もうひとりの赤軍の革命家=芸術家 足立正生を思い起こさせるものがあった。しかし、決して芸術を放棄したわけではない足立の立場が現実にあるのと同様に、土屋はこの種の二者択一と罠を注意深く避けていた。消費という閉じた回路を抜け出し、より大きなものに身を捧げようとする彼の姿勢は、旧左翼の政党政治や新左翼の革命的政治の残滓に行き詰まることを拒否するものでもあった。1999年の当時、新世代による徹底して情熱的な社会派ドキュメンタリーをようやく見られた気分をおぼえて劇場を後にしたのは、私だけではないだろう。とはいえ、この映画は、右と左、新と旧、私的と公的といった安易な対立を打破する一方で、誰も彼も不安定な立場に置いてしまったことも指摘しておかなければならない。だから、『新しい神様』がついに日本のドキュメンタリーのターニングポイントになったとは、今更ながら思えないのである。

(高橋恵 訳)

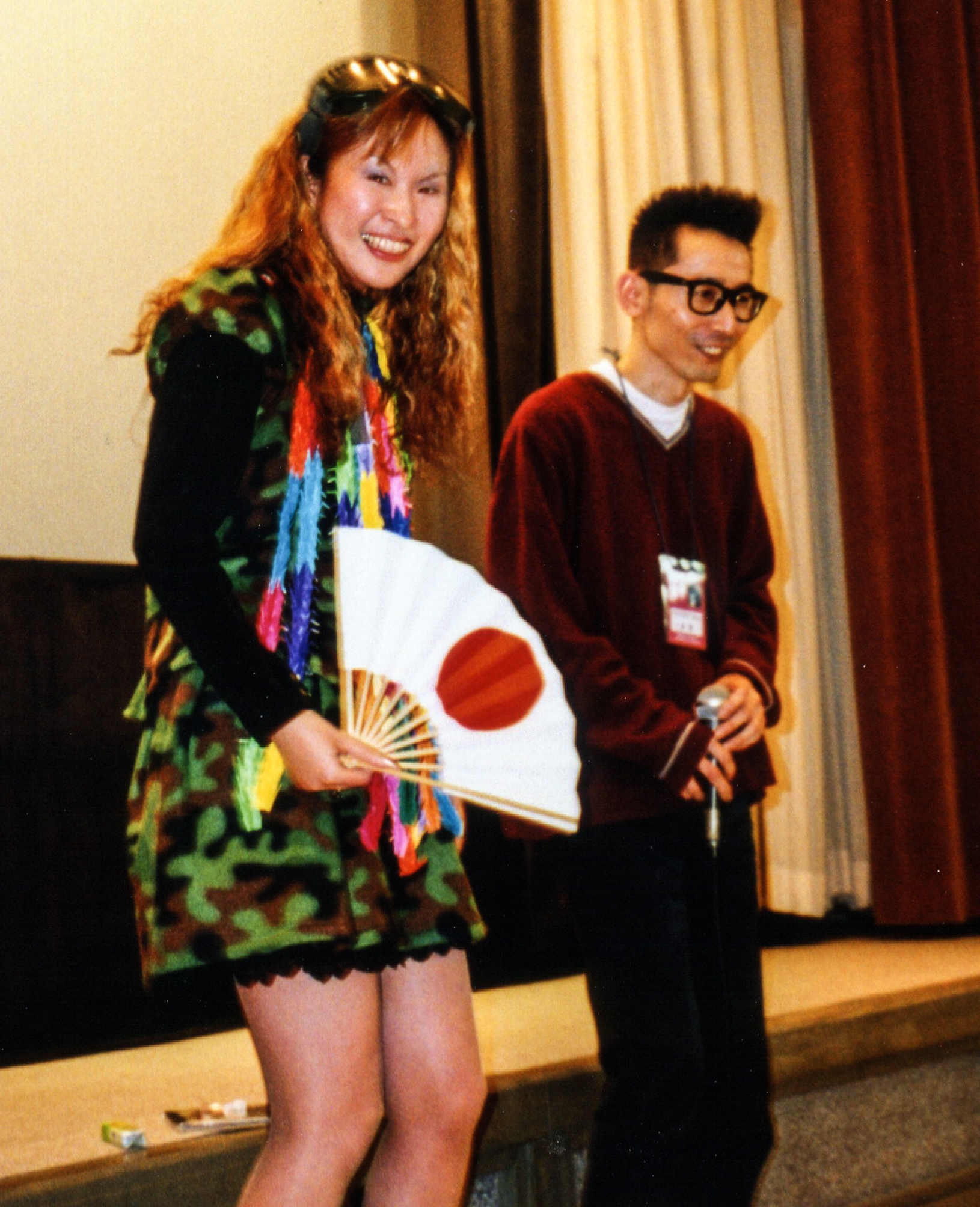

photo (c) Markus Nornes

マーク・ノーネス

ミシガン大学アジア映画学教授。専門は日本映画、ドキュメンタリー、翻訳論。1990年代以降、YIDFFのプログラマーとして活躍し、映画も制作している。最近の著書、オープンアクセスの『Brushed in Light』では、書き文字と東アジア映画の密接な関係について論じている。

http://www-personal.umich.edu/~nornes

マーク博士の山形あれこれ:

http://www.yidff-live.info/tag/drmarkusyamagatamusings/

第1回『映画の都』監督:飯塚俊男/1991/ YIDFF ’91 特別招待

第2回『阿賀に生きる』監督:佐藤真/1992/YIDFF ’93 優秀賞

第3回『A』監督:森達也/1998/YIDFF ’99 ワールド・スペシャル・プログラム『A2』監督:森達也/2001/YIDFF 2001 特別賞、市民賞

第4回『丸八やたら漬 Komian』監督:佐藤広一/2021/YIDFF 2021 やまがたと映画

最終回『うたうひと』監督:酒井耕、濱口竜介/2013/YIDFF 2013 スカパー! IDEHA賞

![ドキュ山ライブ! [DOCU-YAMA LIVE!]](http://www.yidff-live.info/wp-content/themes/yidff-live_2017/images/header_sp_logo1.png)